麻糸で絃づくり

先日、現代音楽作曲家の藤家溪子さんより、ご相談をいただきました。京都で開催される和琴のコンサートで、麻の弦を使用したいとのことで、譲っていただくことは可能かというお問い合わせでした。

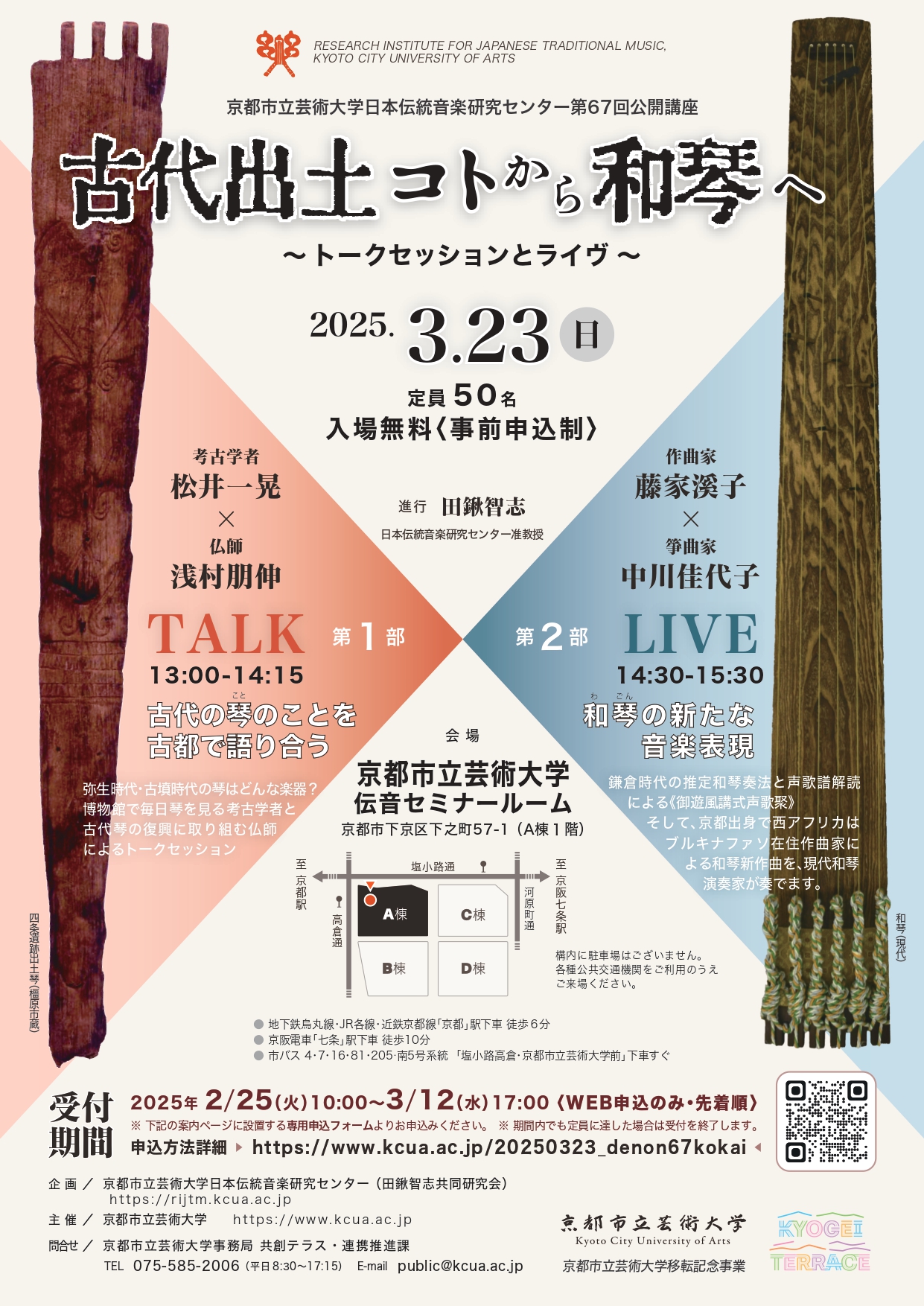

藤家さんによると、奈良の仏師・浅村朋伸さんが遺跡から発掘された琴のレプリカをいくつも制作されており、そのうち滋賀県服部遺跡の出土琴のレプリカに麻弦を張り、音を出してみたいとのことでした。コンサートは、3月23日に京都市立芸術大学伝統音楽センターで開催される予定です。

藤家溪子さんとは、平成26年度当初よりご縁をいただき、和琴制作や演奏会に多大なご尽力をいただきました。今回のご依頼にも大変嬉しく感じています。

10年ほど前、「万葉の和琴」制作を実現するため、奈良をはじめ滋賀県、ソウルなどへ古代琴の視察に行きました。その時の記憶を辿りながら、協力して絃作りに取り組みました。

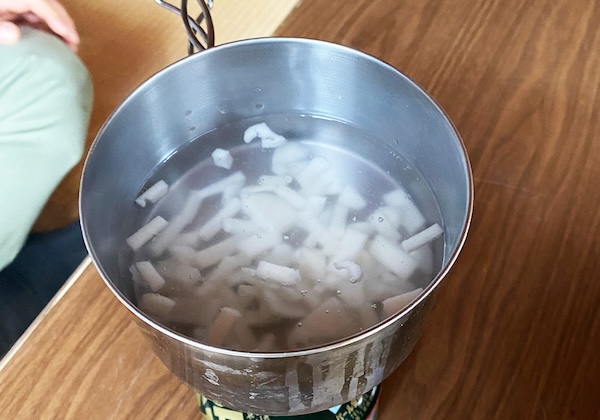

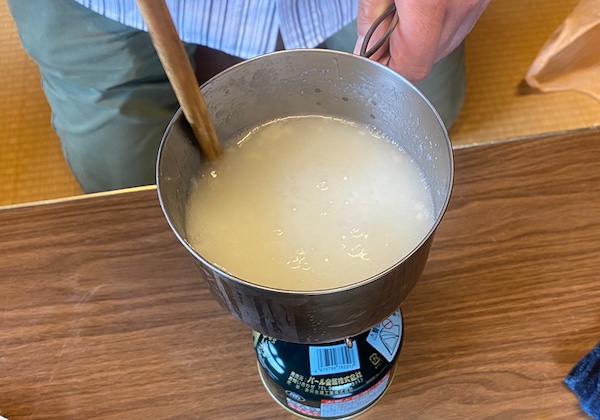

まず、綺麗にとられた麻繊維を適切な長さに揃え、手作りの糊をつけながら撚りました。この糊には、餅を溶かしたものを使用しています。

一本では細いため、三本をさらに束ねて一本の絃を作り、より丈夫な仕上がりになるよう工夫しました。

撚りの加減によって音色が変わるため、細心の注意を払いながら作業を進めました。

乾燥させた後も麻糸のほつれが現れることがあり、そのたびに修正と補強を繰り返して仕上げることができました。

今回のプロジェクトを通じて、伝統音楽の世界に貢献できることを光栄に思います。

完成した麻弦が、和琴の音色とともにどのように響くのか、コンサートでの演奏が楽しみです。

お餅から糊をつくります。 今回は日高さんのログハウスをお借りして作業を行いました。 日高さんが1から建てられた、素敵で居心地の良いログハウスです。

いい感じに糊ができました。

何度も繰り返し作業をしているうちに、コツを掴めてきました。

昼の時間も忘れて作業を続け、合計8本の絃をつくりました。 1週間ほど乾燥させて、様子を見ます。 日高さんの奥様が用意してくれた昼食、大変美味しくいただきました。ありがとうございました。

乾燥後、実行委員会の和琴製作師である小田さんに心を込めて最後の仕上げをしていただきました。

佐須奈からの帰り道に、「ツシマヒョウタンボク」の木を観ることができました。日本では対馬にのみ自生しており、絶滅の危険性が高いということでとても珍しい木だそうです。(対馬の植物にとても詳しい愛子さんに教えていただきました)

少し高い斜面にあったため写真では見えづらいですが、白くて可愛いお花が咲いていました。